【関西だより】大阪・住吉大社 新幹線コラボ御朱印

正月三が日には例年200万人以上の参拝者が訪れる住吉大社(すみよし たいしゃ)は、全国の住吉神社の総本社として知られ、大阪の人からは親しみをこめて「すみよっさん」と呼ばれています。

鳥居の前の道路には路面電車が通っており(写真手前の黒い線が線路です)、阪堺電気軌道(路面電車)の「住吉鳥居前駅」は目の前にあります。南海鉄道「住吉大社駅」からも徒歩3分とアクセスしやすい場所にあります。

住吉大社の象徴「反橋」

一の鳥居をくぐって正面に見えるのが、神池に架かる朱色の橋「反橋(そりはし)」(通称:太鼓橋)です。太鼓橋は神様のみが渡れるものとして、人の立ち入りは禁止している神社も多くありますが、こちらの反橋は誰でも渡ることができます。

長さ約20m、高さ約3.6m、幅約5.5mの橋の前に立つと、先ずその角度に圧倒されます。最大傾斜は約48度にもなり、橋の反対側は見えないほどです。この橋を渡るだけで「お祓い」になると云われるため、多くの参拝者が足元に気を付けながら渡り、本殿へお参りに向かいます。

国宝の本殿

本殿は、第一本宮、第二本宮、第三本宮が、西(大阪湾)に向かって縦直列に配置され、第四本宮は第三本宮の右横に並ぶ、という独特の配置になっています。また、神社建築の最古の様式のひとつ「住吉造(すみよしづくり)」で建てられ、全ての本殿が国宝建造物に指定されています。

住吉大社は、商売発達・家内安全を願う「初辰まいり」としても知られています。

毎月最初の辰の日(=初辰(はつたつ))に参拝すれば、より一層力を与えて守り助けてもらえると信仰されています。初辰まいりを続けて4年、48回参拝すれば満願成就(※)となり、「満願札」という御神札(おふだ)が授与されます。(※これは、四十八辰(しじゅうはったつ)=始終発達する、という意味からきています。)

各社の周りには、商売の発達を願って多くの赤い幟(のぼり)が奉納されていました。

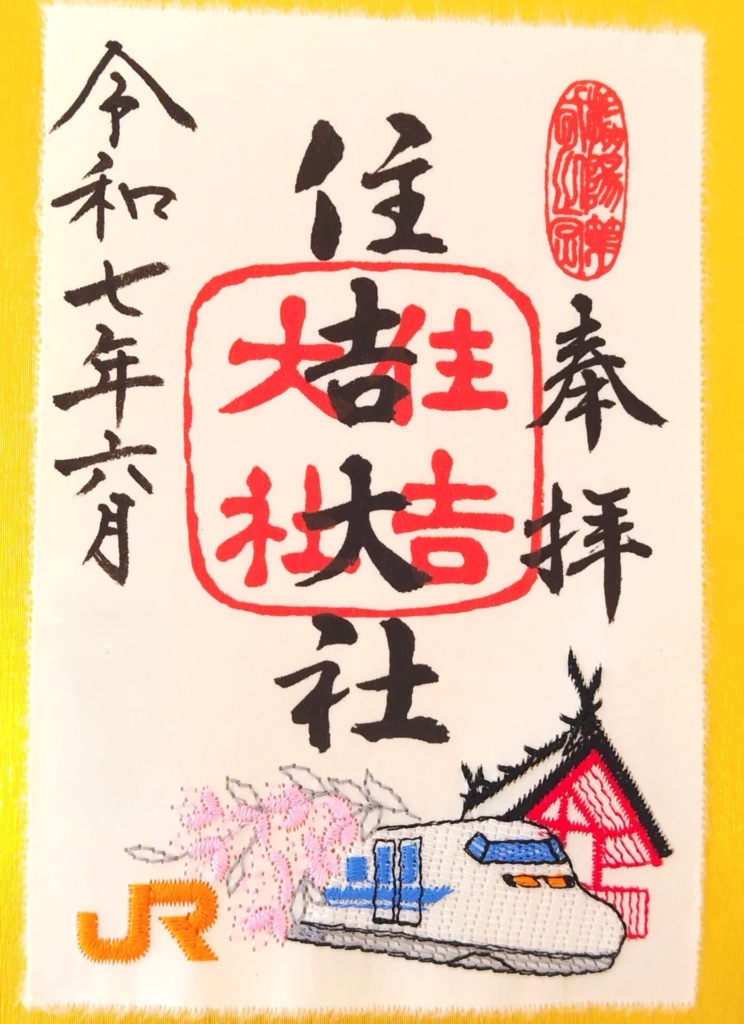

「住吉大社×JR東海」EX限定・刺繍御朱印

住吉大社の境内には多くの神様が祀られており、さまざまなお守りや御朱印などが授与されています。

今回は『住吉大社×JR東海』コラボ第二弾として限定で授与されている、特別デザインの御朱印を頂いてきました。

高速で走行する新幹線には、どのような衝撃・振動にも耐える「絶対に緩まないナット」(※)が使用されており、そのナットは住吉大社の鳥居に打ち込まれた楔(くさび)をヒントに開発されたそうです。

新幹線の安全神話を支える大切なナット、その開発のきっかけとなった住吉大社の「住吉造」と700系新幹線が鮮やかな刺繍でデザインされています。(限定御朱印は、JR東海のEX会員プラン-事前申込制-となっています。)

(※)絶対に緩まないナット:

ハードロック工業株式会社(大阪府東大阪市)の製品「ハードロックナット」で、

特許第4495849号(【発明の名称】緩み止めナット)などの特許を取得されています。

◆住吉大社 〒558-0045 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-89